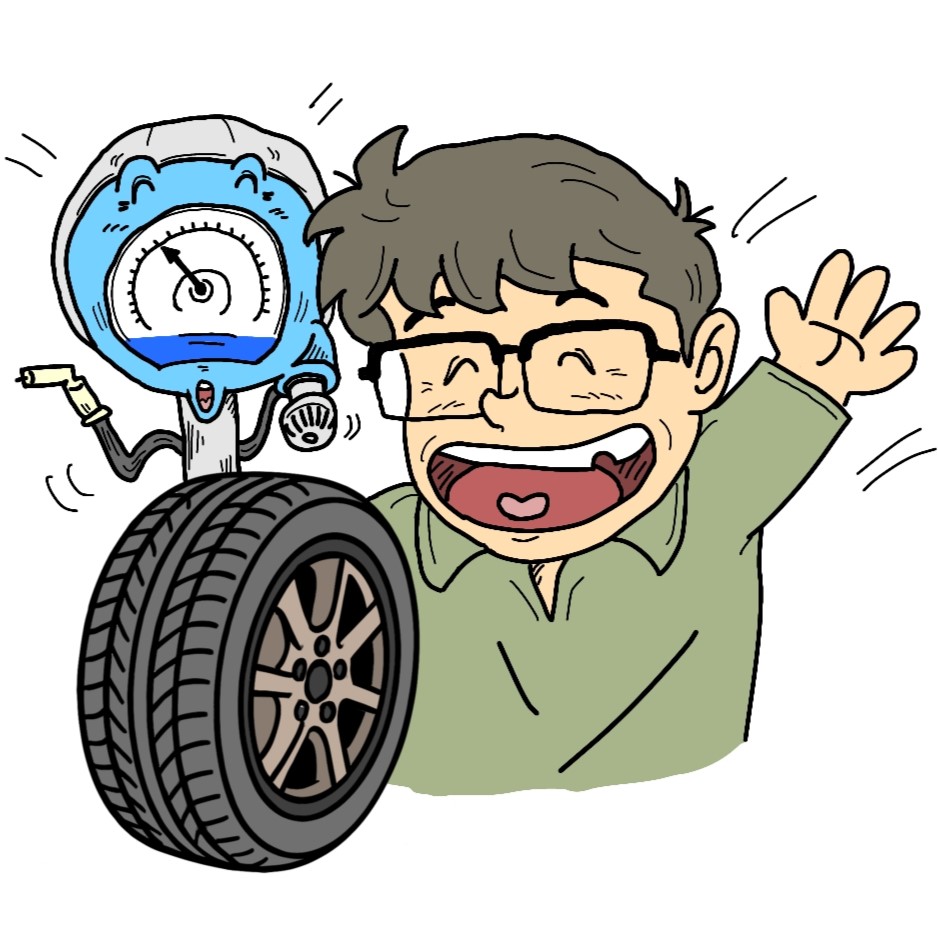

今回は、セルフガソリンスタンドでタイヤの空気を自分の手で入れた体験談をご紹介します。

普段、なんとなく避けてきた「タイヤの空気圧チェック」

ですが今回、キグナスのセルフスタンドで自力で空気を入れることに挑戦しました。

最初は全く分からなかったのですが、最終的にはしっかりやり遂げることができて、ちょっとした達成感を感じました。

この記事では、空気入れの基本的な方法と、初心者でも一歩踏み出せた喜びを紹介します。

同じように「タイヤの空気入れって難しそう…」と感じている方に、ぜひ読んでほしい内容です。

なぜタイヤの空気圧チェックが大切なのか?

車に乗る以上、避けられないのがメンテナンス。

特にタイヤの空気圧は燃費・安全性・乗り心地に直結する重要ポイントです。

空気が少ないと…

- 燃費が悪くなる

- タイヤが偏摩耗する

- ハンドルの操作性が落ちる

- パンクのリスクも増える

…と、いいことは一つもありませんね。

だからこそ「自分で空気を入れられるようになりたい」と、ふと思ったのです。

セルフガソリンスタンドで挑戦しようと思った理由

いつも給油に利用している「キグナス」のセルフガソリンスタンド。

そこに「タイヤの空気圧」という看板と変な機械を見かけたのがきっかけでした。

「セルフでタイヤの空気が入れることできるのか」、「挑戦してみようかな」と思い立ち、初めて自分でやってみることにしました。

空気入れの設置場所と見た目にドキドキ

空気入れは、スタンドの隅にひっそりと置かれている据え置き型タイプ。

見た目はちょっと年季が入っていて、少し不安に…。

でも、「やると決めたからにはやってみよう!」と意を決して近づきました。

店員さんに少しだけアドバイスをもらった

しかし、使い方が全く分からず、戸惑いました。

なので、控え室にいた店員さんに軽く質問してみました。

するととても親切に、

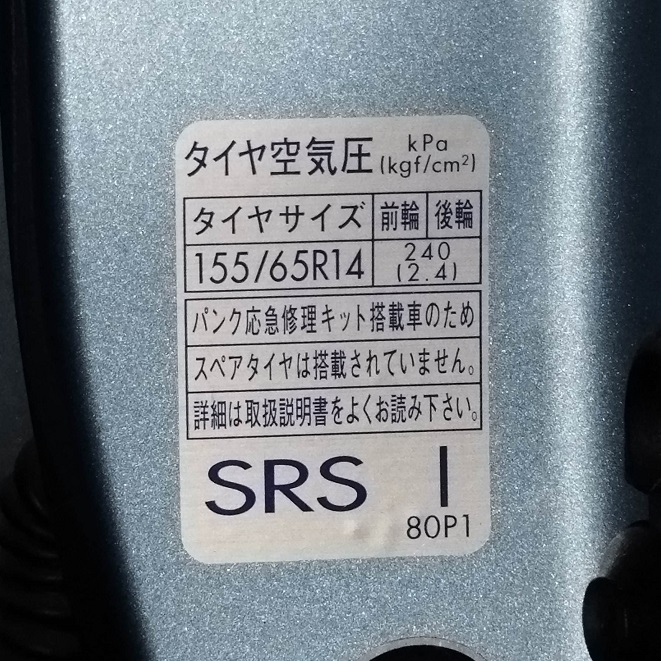

- 「運転席のドアを開けたところに空気圧の目安が書いてありますよ」

- 「設定した空気圧まで入ると音が止まります」

といったポイントを教えてくれました。

やはり、分からないことは聞くのがいちばんですよね。

自分でできた!据え置き型空気入れの操作手順

店員さんの言葉を参考にしつつ、自分の手で作業を進めました。

手順は次の通りです:

- 運転席ドアの内側に貼ってあるシールで、適正空気圧を確認する(前輪240、後輪240)

- 空気入れのダイヤルを回してメモリを目標値に設定する(写真は240に設定されています)

- ホースの先をタイヤの空気バルブにしっかり差し込む

- 自動で空気が入り、「キン・キン・キン」という音が鳴る

- 音が止まったら完了の合図。ホースを外して終了です!

意外と簡単で、時間もかからず10分ほどで終わりました。

空気圧の充填完了を知らせてくれる工夫

据え置き型空気入れのありがたいところは、音で空気充填の進行が分かるところです。

空気注入中は「キン・キン・キン」と金属的な音が鳴っていて、それが止まったら設定圧に達したサインです。

初心者でも視覚に頼らずに作業できるので、とても安心感がありました。

初めて自分でできた喜びは想像以上

今回、初めて自分一人でタイヤの空気を入れることができた達成感は、想像以上でした。

最初は戸惑いましたが、やってみたら意外と簡単でした。

それに、分からなければ店員さんに聞けば、親切に教えてくれました。

全部のタイヤに空気を入れ終わったあと、愛車を自分でケアできたという感覚が、とてもうれしかったです。

自分で出来たという体験は、今後の自信にもつながりました。

まとめ

セルフスタンドでのタイヤ空気入れは、誰でも一歩踏み出せる

今回の体験を通じて、私はこう思いました。

- 最初は不安でも、一度やってみれば案外できるものです。

- 分からなければ人に聞けばいい。

- 自分でできたことが、小さな喜びになる。

セルフスタンドでの空気入れは、特別なスキルがなくてもできます。

だからこそ、「できた!」という体験は想像以上にうれしいものでした。

ぜひこの記事が、あなたの「初めての一歩」の後押しになれば幸いです!